|

CLEMENT GREENBERG

ART

CRITICISM

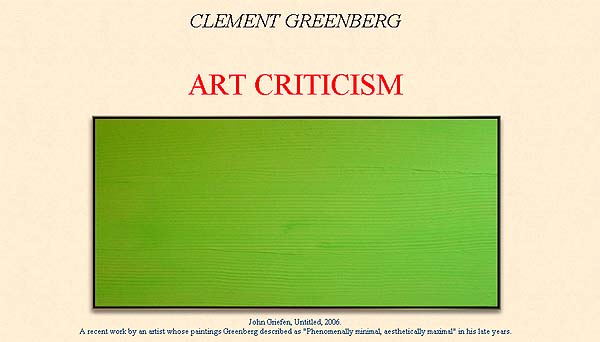

John Griefen, Untitled, 2006.

Недавняя работа художника, картины которого Гринберг описывал как «Феноменально

минималистичные, а эстетически максимальные».

Это эссе было написано во время чтения Гринбергом семинаров по эстетике,

опубликованных после смерти автора под названием Homemade Esthetics (Кустарная

эстетика). Сам текст появился в первом номере журнала Partisan Review за 1981

год, когда издание уже лет 20-ть как начало терять свое влияние на

художественную жизнь Америки. Когда американцы договорились с Мао и умники им

были уже не нужны. В его поздние годы Гринберг пребывал в чрезвычайном

недовольстве от абсурда и ирррелевантности большинства того, что называли тогда

арт-критикой. В этой связи, он напоминает нам, что же это на самом деле такое.

Текст важен тем, что в нем сделана попытка определить, чем является критицизм в

отличии от других видов письма об искусстве. И хотя сегодня, в связи с этим

текстом остается много вопросов, которые мы намерены затронуть в последующих

текстах рубрики, главная его мысль представляется нам верной. А именно,

художественная критика – это ценностное суждение, имеющее своим основанием вкус

критика. Как сказал старейший и уважаемый московский критик актуального

искусства Андрей Ковалев, когда я коротко пересказал ему основную мысль текста:

«Чёрт возьми! А ведь старик Гринберг прав!».

СУЖДЕНИЕ ВКУСА СОСТАВЛЯЕТ существо эстетического опыта. Я не хочу доказывать это

утверждение. Я указываю на него как на факт, факт, который удостоверяет

присутствие, реальность эстетического опыта. Я не хочу спорить также о природе

эстетических суждений ценности. Они - акты интуиции, а интуиция остается

неподвластной анализу.

Факту эстетической интуиции, в отличие от других видов интуиции, остается, за

неимением лучшего слова, носить имя Вкуса. Это слово приобрело неудачные

коннотации еще с девятнадцатого столетия, и по причинам, не имеющим отношения к

существу дела. Великий литературный критик F.R. Leavis, настаивая на первенстве

суждения ценности, избегал слова вкус – как мне кажется – из страха перед этими

коннотациями. Вместо этого он обратился к "чувствительности" или к таким

многословиям как "нащупывание ценности" или "смысл ценности." (Я могу быть не

дословно точен, но я не искажаю) Я хочу попытаться реабилитировать слово; Вкус –

это самое удобное слово для того, что имеется в виду, хотя, надо признать, самое

грубое – частично из-за дурной славы, которую оно приобрело. Но оно возвращает

нас к тому факту, что искусство прежде всего и больше всего – это вопрос

симпатии или антипатии, именно так. Симпатии и антипатии, ведь оно имеет

отношение к ценности, и ничему иному.

Это как если бы уклонение от использования этого слова, Вкус, было знамением

некоторой доминирующей тенденции, отклонением от которой было бы использование

этого слова или его синонимов. Но в действительности, это знак отвращения нашего

времени к тому, чтобы выражать суждения ценности в критике – по крайней мере в

критике живописи, скульптуры и, возможно, некоторых других видов искусств также.

Я имею в виду прямые ценностные суждения, суждения, которые могут обсуждаться.

Подразумеваемые суждения имеются в изобилии, и с необходимостью: они обычно

решают (хотя не в коем случае не всегда) каким именно произведениям, вопросам

или ситуациям художественной жизни критики уделяют свое внимание. Но

подразумеваемые суждения, в силу своего подразумеваемого характера не

обсуждаются в достаточной степени, не оказываются в поле открытой полемики. В

результате искусство будет объяснено, проанализировано, проинтерпретировано,

исторически расположено, социологически или политически обозначено, но ответы,

которые привносит искусство в опыт как искусство, а не что-то другое, –

останутся неупомянутыми.

Нуждаются ли они в упоминании? Только в качестве искусства как такового, а не

чего-то иного. Несомненно, об искусстве можно говорить как о чем-то еще: как о

документе, симптоме, как о явленном феномене. И так говорят об искусстве все

больше и больше (пишет американский критик 80-х), критики делают это в не

меньшей степени, чем историки искусства, философы и психологи. И это нормально.

Но это не критицизм. В своем точном значении, критицизм имеет дело в первую

очередь с искусством как таковым, то есть оперирует ценностными суждениями.

Иначе критицизм становится чем-то другим. Не то, чтобы критицизм должен быть так

узко определен, чтобы исключать интерпретацию, описание, анализ, и т. д.; Только

он должен, если хочет остаться критицизмом, включать оценку, оценку в первую

очередь — ради искусства, ради всего, что является искусством, а не информацией

или увещеванием, ради того, что находится в одном только даре искусства.

Пережить искусство как искусство – повторюсь – значит оценить, то есть сделать

или, лучше сказать, получить суждение ценности, сознательно и подсознательно.

(Суждение ценности не требует формулировки или отчета, оформления в мысли и

слове; суждение ценности имеет место; мысли и слова приходят позже.) Критик,

случается, находится под властью обязательств сообщать о своих суждениях. Для

него это будет правдой искусства, которое он обсуждает. И скорее всего, это

сделает наиболее уместным, наиболее интересным то, что критик говорит или пишет.

Хотя я и допускаю, что такие высказывания, несмотря на интерес, который они

представляют, многим могут показаться спорными.

Я понимаю, что упрощаю, но упрощаю не слишком. Я лишь прямо заявляю о том, что

не было достаточно ясно утверждено, на чем недостаточно акцентируют внимание

критики. При том, что первенство ценностного суждения в арт критицизме, казалось

бы, должно быть само собой разумеющимся и не требующим дополнительных

утверждений. Последние великие, на мой взгляд, арт-критики – Julius Meier-Graefe

и Roger Fry – просто знали это, также как и литературный критик E.D. Hirsch's. И

это просто подразумевается, насколько я знаю, в музыкальной критике и критике

архитектуры, в литературных обзорах, но не в «серьезной» литературной критике и

не в арт критицизме. Вот почему у меня нет чувства, что я говорю очевидности,

когда вновь и вновь твержу о первенстве ценностных суждений в данном контексте.

Разве поздний Харольд Розенберг не говорил, что Вкус – это «обветшалый концепт»?

Разве другие уважаемые критики последнее время не называют внимательное

отношения к специфическому качеству каждого произведения «мистицизмом»?

Безусловно, определенные суждения ценности – их более чем достаточно –

встречаются в текучке арт-процесса. Но это не эстетические суждения ценности.

Потому что осуществляются они исходя из явной феноменальной новизны, "объектности",

"информации", "процесса", намеренной демонстрации «каковости» восприятия и

знания, или действий и вещей, которыми расширяется наше понимание того, что

возможно как искусство. Критики, оперирующие такими ценностями или требующие

подобных оценок, фактически исключают любое обращение к эстетической ценности,

понимают они это или нет. Судя по их риторике, обычно нет. Я уже говорил, что

подразумеваемые суждения ценности находятся в избытке, и я имел в виду

ценностные суждения, по существу являющиеся эстетическими, так или иначе. И я

хочу несколько уточнить это. Отмечать новое только в качестве нового, или новое

внутри определенного вида искусства в качестве модного, не значит совершать

эстетическую оценку. Также как и отклонять устаревшее, только потому, что оно

кажется таковым. (Категориальные суждения никогда не являются подлинно

эстетическими.) То с чем мы имеем здесь дело, я назвал бы эстетической

несостоятельностью: несостоятельность эта состоит в том, что критик позволяет не

имеющим отношения к делу факторам новизны или устарелости сдерживать

эстетический опыт, препятствовать операциям Вкуса. Но именно эти

подразумеваемые, несостоятельные суждения, приравненные к эстетической оценке,

кажется, контролируют слишком большую часть того, что преподносят как критицизм

современного высокого искусства.

Конечно, арт-критицизм – это нечто большее, чем выражение ценностных суждений.

Он должен включать описания, анализ, интерпретации, даже интерпретации здесь

вполне уместны. Но без ценностных суждений все это окажется скучным и

бессодержательным, или, вернее, перестанет быть критицизмом вовсе. (Плохое

произведение искусства предлагает также много для описания, анализа и

интерпретации как и хорошее. Можно также долго распространяться о провальной

работе Гойа как и об успешной.) Как Meier-Graefe и Fry показали нам, описание и

анализ вполне могут содержать ценностные суждения, имплицитно и нет.

Литературный критицизм F.R. Leavis показывает то же в превосходной степени.

Музыкальная критика Donald Francis Tovey также заслуживает внимания в этой

связи. (Я не в чем не умалю мысль Tovey, если скажу, что музыка, более всех

искусств вынуждает критика оценивать, даже если он описывает и анализирует.)

Но что мы можем сказать о дополнительных к эстетическому контекстах искусства:

социальному, политическому, экономическому, философскому, биографическому, и т.

д., и т. д.? А исторический момент? Не должны ли они стать более важными? Но как

тогда эстетические ценности смогут быть удержаны в поле зрения в достаточной

степени? Нет, этого не должно быть. Там, где такие контексты выведены на первый

план, больше нет практики критицизма. Это что-то другое, что-то, что может быть

ценно, даже необходимо. Но это не критицизм. И доведем до сознания тех, чья

интеллектуальная практика захвачена подобными контекстами, что они не занимаются

критикой; или пытаются сделать подлинный критицизм излишним.

Я хочу открыть тяжбу в защиту эстетической дисциплины. Пренебрежительное

отношение к эстетике стало последнее время обычаем, и это объясняет мой порыв.

Когда вы видите эстетические усилия такого уважаемого в этом мыслительном поле

философа как Nelson Goodman, хочется вскинуть руки и заключить, что ничего не

упущено здесь по отношению к настоящему критицизму. Но это еще не вся история.

Конечно, сами художники не нуждаются в знакомстве с дискурсивной эстетической

дисциплиной. Но как-бы то ни было, она всё же может помочь тем, кто учит

искусству – знакомство с эстетикой показывает, какие слова уместны в отношении

искусства, а какие нет. Но в большей степени, знакомство дискурсивной эстетикой

полезно критику. Это приведет его, возможно, к тому, чтобы увереннее держаться

той мысли, что суждения эстетической ценности не могут быть осуществлены как

соглашения, что они не предполагают договоренностей; вследствие того, что

обращаются эти суждения к эстетическому чувству читателя или слушателя, а не его

разуму, рассудку, связанному с понятийным мышлением. Также критик мог бы при

помощи дисциплины эстетики увидеть яснее то, что его собственный опыт чаще всего

не позволяет ему увидеть вообще: а именно, что содержание и форма никогда не

могут быть адекватно различены, так как термин форма всегда несколько

неопределенен в употреблении, в то время как термин содержание не имеет

определенности вовсе. И осведомленность на этот счет могла бы прекратить

бесконечную и бесполезную, пустую полемику. (Такое знакомство могло бы удержать

многих и от призывов к содержательной наполнености в противовес методу.

Содержательной наполнености, которую некоторые отмечают даже в абстрактном

экспрессионизме. Такие абсурдности возможны только, если слишком доверять

автоинтерпретациям художника, а не его работам.)

Некоторым критикам хорошо было бы почаще открывать словари. Они могли бы найти

слово жестикуляционный, например и открыть для себя, что за путаницу они

допускают, когда говорят о жестикуляционной живописи. Разве это возможно для

живописи, быть сделанной посредством жеста? Могут ли материальный объект, или

даже поэма или песня, быть созданы, оформлены или изменены жестом? (Мы могли бы

добавить, поскольку проблема жеста вообще не обсуждается в местной

художественной критике, но начинает обсуждаться проблема качества, что с помощью

словаря... Они могли бы узнать, например, что такое качество вещи, и понять,

что, в применении к искусству оно иррелевантно, в смысле товарного качества,

добротности. Ведь у искусства нет такой простой утилитарной функции, в

соответствии с которой можно было бы достоверно установить его соответствие

поставленным перед ним целям).

Задача арт-критики сужена сегодня до суждения о современном или даже недавнем

искусстве, и только. Когда вы думаете об искусстве, удаленном все больше и

больше во времени, вы как бы странным образом становитесь историком искусства, а

не критиком. Но это не всегда было так. Julius Meier-Graefe, Roger Fry или Andrе

Lhote, все они писали как о прошлом, так и о настоящем без всякой дискриминации,

без презумпций невиновности старого, поэтому их нельзя назвать только историками

искусства. Сейчас также принято считать, что удел историка искусства не

оставляет ему возможности критицизма, выражения суждения вкуса, но только

возможность быть эрудитом и интерпретатором. И вот, в результате живопись и

скульптура более чем недавнего прошлого все менее и менее оценивается, или

подвергается переоценке, все менее и менее критикуется как искусство. Есть

исключения, но не более того: исключения.

Иначе обстоит дело в музыке. Здесь производство прошлого продолжается изо для в

день, оно оценивается и переоценивается, как и настоящее, и делают это как

музыковеды, так и обычные критики. Подобна ей и литературная критика –

литература прошлого постоянно обсуждается и часто в терминах эстетических

оценок. И в то время как большинство ученых не успевают добираться до

современной, недавней литературы, литературные критики пасут все, и прошлые и

настоящие литературные стада своими кнутами критического высказывания. Для них

очевидно, что без достаточного внимания к прошлому, невозможно сохранять остроту

Вкуса и в отношении современных художественных практик. Забыть о прошедшем

позволяют себе лишь рецензенты, и то не слишком серьезные – как, увы, и их

коллеги из области визуального искусства.

Эти отличия развития художественной критики связаны, как я чувствую, с тем

закрепившимся допущением современности, что модернистской живописи и скульптуре

удалось порвать с прошлым более резким, радикальным образом, чем всем другим

модернизмам. Допущением ложным и в отношении живописных практик и в отношении

модернизма вообще. Но это допущение не столь широко распространено и влиятельно,

как это было долгое время. Я помню Paolo Milano – итальянского человека

превосходного печатного слова и поразительно развитого как личность – говорящего

мне в далеком 1940м, как он был удивлен, сделав вывод после прочтения моего

обзора в The Nation, что я рассматриваю модернистское искусство как

фундаментально или даже феноменально не отличающееся от прошлых видов форм; это

было для него чем-то новым. (Его замечание позволило мне осознать, что в

действительности я сделал это утверждение вопреки собственным мыслям,

бессознательно. Тот обзор совсем не был для меня сознательным утверждением

изменения точки зрения на модернизм. На самом деле я даже не подозревал о

собственном утверждении.) Как бы то ни было, важным последствием этого допущения

радикального эпохального разрыва между визуальным искусством модернизма и

искусством прошлого стало, в конце концов, последующее допущение о том, что

ценностные суждения, суждения Вкуса – нерелевантны в отношении живописи и

скульптуры.

Как я уже сказал, даже когда речь идет о самом современном или недавнем

искусстве, критицизм прекращает быть критицизмом в его характерном значении,

прекращает судить и оценивать. Посмотрите на медиа, посвященные современному

визуальному искусству, и вы увидите как все больше и больше наполняющих их

статей, подражая академической мысли эксплицируют, описывают или интерпретируют,

но наврядли являются суждениями, оценками. Часто такие усложненные в попытке

быть убедительными тексты не имеют достаточного отношения к искусству. Между

тем, суждения ценности в скрытой форме дают о себе знать даже в самых аккуратных

обзорах, стесненных коммерческими интересами издателей. С другой стороны, даже

когда мы видим похвальный, апологетический материал о каком-либо определенном

художнике или художниках, материал, который по определению должен содержать

оценочные высказывания – мы видим, что высказывания эти все менее и менее

совершаются в эстетических терминах. Эстетическое качество как таковое больше не

является достаточным основанием цены; поэтому привлекают другие, экстра

эстетические ценности: исторические, политические, социальные, идеологические,

моральные конечно... Но что в этом нового?

Новое пребывает в чем-то другом. То, что ценность сама по себе, автономная

ценность эстетического, которая не была достаточно утверждена в прошлом, по

крайней мере западном прошлом (мы можем сказать, что в советском прошлом тоже,

хотя и по другому, конечно), не означает, что нам нужно продолжать в том же

духе. Мы вкусили от Древа познания. Самый безжалостный экзамен, перекрестный

допрос внутреннего опыта, самый пристальный самоанализ, выполненный с

максимальной рациональностью, показывает, что эстетическое является важной,

наивысшей и автономной ценностью.* Искусство как таковое и более двухсот лет

эстетики позволили нам многое осознать и от многого заставили отказаться. И

теперь невозможно не понимать, что когда абсолютная ценность эстетики поставлена

под сомнение, то под сомнением оказывается существование эстетического

измерения, инспирированного самой реальностью. Той реальностью, которая здесь и

не может быть просто выброшена из головы, также и статус художественной ценности

здесь и не может быть просто отброшен.

Осознание этого может сделать арт-критицизм – или другой вид эстетического

критицизма – сложным занятием. Потому что это значит делать тексты об искусстве

как искусстве, прежде всего другого. И потому что легче писать об искусстве, как

о чем-то другом. Я знаю, это легче и для меня. Но это не слишком увлекает меня,

когда я читаю или слышу что-то написанное или сказанное в такой манере. И я

надеюсь, мне удается обходиться без этого.

--------------------------------------------------

*E.D. Hirsch, младший в Нью-йоркском Обзоре Книг (14 июня 1979): "начиная с

Платона литературная теория интересовалась почти исключительно проблемой

ценности, например, «Лучше ли античные авторы чем современные?» «Действительно

ли стандарты суждения универсальны?» Вы можете прочитать фактически все главные

работы важных литературных критиков до двадцатого столетия, не находя особенного

внимания к проблемам интерпретации. В Великобритании такие авторы как Sidney,

Pope, Hume, Johnson, Coleridge, и Arnold... по поводу произведения задавались в

первую очередь вопросом «Действительно ли это хорошо?» или, «Почему оно

хорошо?», вместо «Что это означает?». Контрастируя с этим, начиная с революции,

начатой Новыми Критиками в течение 1940-ых, и невероятного увеличения числа

академических интерпретаторов за прошлые сорок лет, вопрос ценности оказался в

тени...." |